"Das Ziel des Schreibens ist es, andere

hören, sehen und fühlen zu machen."

nach Joseph Conrad, Lord Jim

Wann und wie traten die Gotthelfts in mein Leben? Weshalb beschäftige ich mich mit der deutsch-jüdischen Familie seit mehr als 20 Jahren?

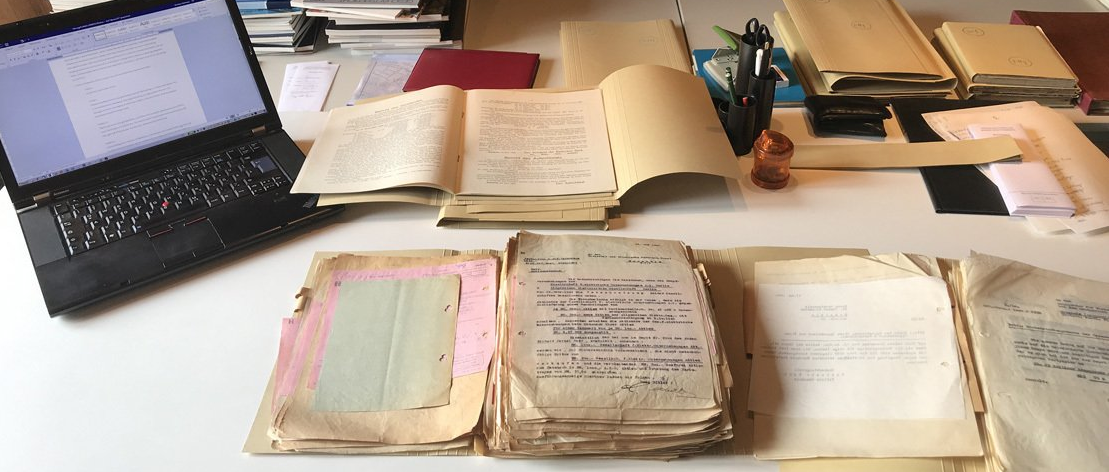

1998 begann ich mit den Recherchen zu meiner Doktorarbeit über den Schriftsteller Albert Rausch, der auch unter dem Namen Henry Benrath veröffentlicht hatte. Rausch lebte von 1882 bis 1949 und wurde bis in die 60er-Jahre viel gelesen. Danach geriet er in Vergessenheit – und zwar so gründlich, dass es zu ihm kaum Forschungsliteratur gab. Das Wenige, das ich zutage förderte, klang mehr nach Legende als nach Wahrheit. Ich studierte also seine Bücher und vertiefte mich in Archive, las über einen Zeitraum von etwa 5 Jahren mehrere hundert handschriftliche Briefe, von Rausch und an Rausch. Manche ließen sich einfach entziffern, andere erforderten tagelange Mühe.

Parallel zur Archivarbeit suchte ich nach Personen, die Rausch noch gekannt hatten und mir von ihm erzählen konnten. Und tatsächlich: Ich hatte Glück! Durch lange Recherchen, damals noch ohne die Möglichkeiten des Internets, gelang es mir, zwei Handvoll Personen zu ermitteln. In Stuttgart traf ich mich mit seinem Verleger Albert von Haller und in einem Vorort von Genua mit Elisabeth Beeler. Sie hatte das Hotel betrieben, in dem Rausch während des Zweiten Weltkriegs lebte. In Chur sprach ich mit Peter Walser, dem Bruder eines engen Freundes von Rausch, und in Kopenhagen mit Paul Saft, der zufällig in eine feuchtfröhliche Runde geraten war, die sich an einem Abend um den Schriftsteller gebildet hatte und erst in den frühen Morgenstunden zu Ende ging. Sehr berührend gestaltete sich das zweitägige Interview, das ich in Bad Sooden-Allendorf mit dem erblindeten Joachim Kohlhaas führte. Sein Lebenshöhepunkt war die lange zurückliegende Freundschaft mit Rausch, von dem er noch immer, nach mehr als 50 Jahren, mit schwärmerischer Begeisterung erzählte. Langsam, ganz langsam bildete sich aus den Büchern von Rausch, den Briefen und den Berichten der Zeitzeugen ein Bild des Schriftstellers.

Der Hinweis auf die Gotthelfts

Auf einen meiner Briefe antwortete die Witwe des Adressaten. Ihr Mann sei verstorben, vor ein paar Jahren schon. Sie selbst habe Rausch nicht gekannt, jedoch habe Kurt zeitlebens immer wieder und viel von ihm erzählt. Sie wolle mir helfen, so gut sie könne, würde mir gerne auch die Bücher schenken, die vor vielen Jahrzehnten Rausch ihrem Kurt geschenkt hatte, manche mit Widmung. Ich nahm das liebenswürdige Angebot an, packte wieder einmal meinen Koffer und bestieg den Zug nach Bad Nauheim. Frau Fresenius erzählte mir an jenem heißen Hochsommernachmittag in ihrer Gartenlaube das Folgende:

Der ältere Rausch war für ihren Kurt ein väterlicher Freund. Gemeinsam mit Kurt und anderen jungen Leuten unternahmen er lange Wanderungen in das Land um Friedberg und Bad Nauheim. Rausch kannte die Berge und Täler seiner Heimat so gut wie kaum ein anderer. Unterwegs sprach Rausch über die Geschichte der Region und über die Bedeutung der Kunst in der Entwicklung eines Menschen. An den Touren, die manchmal mehrere Tage dauerten, nahm auch der Sohn einer jüdischen Familie teil. Gert sei, wie ihr Kurt, bereits verstorben, aber die Schwester Adelheid lebe noch, in London. Sicherlich habe sie Rausch persönlich gekannt. Der ging in ihrem Elternhaus ja ein und aus. Ach so: Und in Rom gebe es noch Stefanie, eine Cousine von Adelheid. Beide Damen seien sehr alt, einiges über 80, ich solle mich beeilen… Frau Fresenius schrieb mir die zwei Adressen auf und stellte damit eine Weiche in meinem Leben.

Wieder schrieb ich Briefe. Der Kontakt mit Stefanie in Rom gelang zuerst. Wir vereinbarten ein Treffen in der Schweiz, auf halbem Weg zwischen Deutschland und Italien. Sie werde, so schrieb Stefanie, in Zermatt ihren Urlaub verbringen. Wir könnten uns dort in einem Restaurant treffen. Als Erkennungszeichen solle ich ein Buch von Rausch in Händen halten.

Erstes Treffen mit Stefanie

Ein paar Wochen später saß ich auf der Terrasse und wartete. Ich stellte mir vor, wie die über 80-Jährige mit kleinen Greisenschritten, vielleicht auf Krücken oder einen Rollator gestützt, die Terrasse betreten und bedächtig um sich blicken würde, um den Mann mit Buch zu entdecken. In meinem Kopf gingen die Gedanken hin und her: Wie sollte ich das Eis brechen? Wie gehe ich als Deutscher mit einer Jüdin um, die mit 17 Jahren – das hatte ich schon in Erfahrung gebracht – vor den Nazis nach Italien geflohen war? Juden kannte ich nur als Kunstfiguren aus dem Fernsehen, aus dem Theater oder aus Büchern: Shakespeares Shylock, Lessings Nathan, Freytags Itzig, die Familie Weiß aus der Serie Holocaust.

Und plötzlich stand Stefanie vor mir! Mit ausgreifenden Schritten war sie auf die Terrasse des Restaurants getreten: Kniebundhosen, wollene Socken, Wanderschuhe, kariertes Hemd, den Filzhut keck auf dem Kopf, den Wanderstab in der Rechten, den kleinen Rucksack in der Linken. Aus dem fein geschnittenen Gesicht blickten wache und kluge Augen. Sie setzte sich und mir fiel ein Stein vom Herzen. Zwischen uns gab es kein Eis zu brechen, denn sie plauderte sofort und unbefangen los. Sie habe eine kleine Bergtour hinter sich, nicht zu vergleichen mit den langen Wanderungen früherer Tage, aber doch ein ordentliches Stück Weg für eine Frau mit 83 Jahren. Ihr Deutsch war, obwohl sie mehrere Jahrzehnte im Ausland verbracht hatte, noch immer exzellent, völlig akzentfrei.

Stefanie beim Interview in Ihrer Wohnung in Rom.

Ich fragte nach Rausch. Sie konnte sich an die häufigen Besuche des Schriftstellers in den 20er- und frühen 30er-Jahren bei den Eltern erinnern. Sie beschrieb seine Kleidung, sein Auftreten, seine Umgangsformen, wie er auf der Terrasse, wo nachmittags der Kaffee getrunken wurde, das Gespräch führte. Was sie sagte, bestätigte vollkommen den Eindruck, den ich aus den Briefen und den Erzählungen der anderen Zeitzeugen von Rauschs Persönlichkeit gewonnen hatte. Neues erfuhr ich nicht.

Nachdem zu Rausch alles gesagt war, trat eine längere Pause ein. Ich überlegte: Sollte ich mich schon verabschieden? Nein, das wäre unhöflich gewesen… Eine Frage lag mir seit geraumer Zeit auf der Zunge: Wie konnte eine Frau, die mit 17 aus der Heimat geflüchtet war und in ihrem Leben sicher viel Schweres, vielleicht sogar Schreckliches durchgemacht hatte, eine solche Heiterkeit und Zufriedenheit ausstrahlen? Ich fasste mir ein Herz und stellte die Frage. Stefanie lächelte und antwortete:

„Damit Sie das verstehen können, müsste ich Ihnen sehr viel erzählen, im Grunde mein ganzes Leben. Möchten Sie sich das wirklich anhören?“

Was ich auf mein „Ja“ zu hören bekam, bei dieser und den zwei folgenden Begegnungen, ließ den Funken überspringen. An jenem Nachmittag in Zermatt trat die deutsch-jüdische Familie Gotthelft in mein Leben. Seither begleiten mich die Gotthelfts und ihre wechselvolle Geschichte, die über dreihundert Jahre in die Vergangenheit reicht und sich in der Gegenwart fortsetzt. Sie blieben in meinem Leben eine Konstante, der ich mich nach der Arbeit im Brotberuf widmete: im Feierabend, am Wochenende, im Urlaub – mal mehr, mal weniger intensiv, wie die äußeren Umstände und die inneren Kräfte es zuließen. Und ein Ende meiner Beschäftigung mit den Gotthelfts ist nicht in Sicht.

Stefanies Reise nach Italien

Stefanie begann ihre Erzählung mit dem Jahr 1933. Hitler hatte die Macht im Januar übernommen. In Kassel, woher die Gotthelfts stammten, verschleppte Ende März ein SA-Trupp zwei jüdische Rechtsanwälte, um sie stundenlang aufs Schlimmste zu misshandeln. An einem Tag im April sagten die Eltern zu Stefanie:

„Übermorgen fährst Du für drei Wochen zu Lily. Die Luftveränderung wird Dir gut tun!“

Lily war Stefanies ältere Schwester und verbrachte ihr Auslandssemester in Italien, an der Universität von Perugia. Lily war offen, extrovertiert, eroberte sich die Welt. Stefanie war das genaue Gegenteil: Schüchtern und still träumte sie in einem Schneckenhaus vor sich hin. Die Ankündigung der Eltern erschreckte sie: Eine Zugfahrt, ohne Begleitung, noch dazu ins Ausland!

Fahrgäste stiegen ein und aus. Vor den immer neuen und unbekannten Gesichtern wollte Stefanie sich am liebsten unsichtbar machen. Tief drückte sie sich in das Polster der Rückenlehne und blickte mit gekreuzten Armen unverwandt durchs Fenster. Sie hob nicht den Blick, wenn die Abteiltüre sich öffnete und wieder schloss. So ging es aus Deutschland hinaus und durch die Schweiz und hinein nach Italien. Bei jeder Grenzkontrolle zitterte sie vor den Beamten und ihren harmlosen Fragen nach dem Woher und Wohin.

Endlich ist sie allein im Abteil. Manchmal fährt der Zug im Schritttempo durch die Bahnhöfe kleinerer Städte und Dörfer. Sie öffnet das Fenster, steckt den Kopf hinaus und hört Fetzen einer weichen, melodischen Sprache. Sie sieht die Handbewegungen, mit denen die Menschen ihre Worte begleiten. Monate später wird jemand zu ihr sagen:

„Du musst lernen auch mit den Händen zu sprechen, nur dann gehörst Du ganz dazu.“

Zum ersten Mal fühlt sie so etwas wie Freude auf die drei Wochen mit Lily. Bald wird sie bei der großen Schwester sein. Der Zug hält auf offener Strecke. Sie winkt, fast übermütig, den Bauern auf dem Felde zu. Die winken zurück, mit Kopftüchern oder Kappen. Sie riecht frisches Gras, das Wasser eines nahen Flusses.

In Perugia steigt sie mit ihrem Köfferchen aus dem Abteil. Sie blickt um sich und sieht schon die Schwester heraneilen, fühlt die Umarmung, die Küsse auf Wangen und Stirn. Lily, der Wirbelwind! Noch ehe sie ihre Freude über das Wiedersehen in Worte fassen kann, hört sie Lily sagen.

„Du fährst nicht mehr zurück! Du bleibst hier bei mir in Italien. Du bist jetzt in der Emigration.“

Die Nachricht trifft sie völlig unerwartet, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Für ein paar Sekunden steht sie schweigend und regungslos. In ihrem Kopf wirbeln die Gedanken und ihrem Herzen die Gefühle durcheinander, eine Mischung aus hilfloser Ohnmacht, abgrundtiefer Verzweiflung und unendlicher Empörung über die Eltern und die Schwester, die – insgeheim und ohne sie zu fragen – über sie und ihr Leben entschieden hatten. Lilys tröstende und aufmunternde Worte dringen nicht in ihr Bewusstsein. Sie sieht die Bewegung der Lippen, doch sie versteht nicht, was sie sagen.

Das Bild der jungen Frau, die fast noch ein Mädchen war und in einem fremden Land auf dem Bahnsteig verstört nach Fassung rang, ließ mich in den Tagen und Wochen nach dem Gespräch in Zermatt nicht los. Stefanie stand mit einem Schlag vor dem Nichts und vor Herausforderungen, auf die ihr bisheriges Leben sie nicht vorbereitet hatte. W sollte es mit ihrem Leben weitergehen? Wie sollte sie sich über Wasser halten? Wie für Unterkunft, Essen und Kleidung sorgen? Sie sprach kein Italienisch, verstand nicht, was man ihr sagte, die Worte und Sätze auf Schildern und Hinweistafeln ergaben für sie keinen Sinn. Heute kommt man in Europa mit etwas Englisch fast immer durch. Das war damals anders. Und Smartphones und Computer mit Softwareprogrammen als Übersetzungshilfen lagen noch außerhalb jeder Vorstellungskraft.

Stefanies einzige Verständigungsmöglichkeit mit der Umwelt blieb für Monate die Schwester, die sich wenig in sie hineinversetzen konnte: in ihre Schüchternheit, in ihre Scheu vor Fremden, in ihre Schwierigkeiten mit der fremden Sprache, in ihre Furcht sich zu äußern, nachdem sie ein paar Brocken beherrschte. Auch hier war Lily ganz anders: Sie verfügte über Sprachtalent und hatte während ihres Aufenthalts in Perugia schon ein ganz ordentliches Italienisch gelernt. Wenn sie etwas nicht wusste, redete sie einfach darauf los, in der Hoffnung, der Zuhörer würde schon verstehen, was sie meinte. Stefanie hingegen tat sich schwer, so unendlich schwer, nicht nur mit der Sprache, mit allem. In ihren dunkelsten und trostlosesten Stunden fühlte sie sich vom Leben abgeschnitten, als befände sie sich einer vollkommenen Isolation, die niemals enden würde.

Auf den Spuren der Gotthelfts – seit über 20 Jahren

Die Geschichte der jungen Frau, die morgens in Deutschland aufwachte und abends in Italien zu Bett ging, ohne Schlaf zu finden, weil ihr Leben völlig umgestoßen wurde, packte mich. Zum ersten Mal hatte ich einen Menschen vor mir, den das Regime wegen der Herkunft aus einer jüdischen Familie zu seinen Feinden zählte. Bisher hatte Worte wie Verfolgung und Verfolgte abstrakt geklungen... Selbstverständlich wollte ich wissen, wie die Geschichte von Stefanie weiterging, wie es ihr gelang, in Italien Fuß zu fassen, zu überleben, als auch dort die Verfolgung der Juden einsetzte. Was geschah mit ihren Eltern in Deutschland? Was mit Lily? Und: Um was für eine Familie handelte es bei diesen Gotthelfts überhaupt? Was waren das für Leute? Woher kamen sie? Was hatten sie geleistet? Wie gestalteten sie ihr Leben? Wie gelangten sie, nicht nur in Kassel, zu Ansehen? Wie reich, wie spannend, wie faszinierend und wie bewegend die Geschichte der Gotthelfts sich gestaltete, auch in den Zeiten vor 1933 und nach 1945, wurde mir erst im Laufe der Jahre klar. Davon hatte ich nicht einmal eine leise Ahnung, als Stefanie mir damals in Zermatt von ihrer Reise nach Perugia erzählte – und auch nicht davon, wie sehr die Geschichte der Gotthelfts die Geschichte des Judentums in Deutschland ist.

Verwandtschaftliche Beziehungen verbanden die Familie mit bedeutenden jüdischen Persönlichkeiten. Zu ihnen gehörten unter anderen: Bertha Markheim (1833-1919, Vertraute von Karl und Jenny Marx), Julius Rodenberg (1831-1914, Journalist und Schriftsteller), Alfred Apfel (1882-1941, Strafverteidiger und Vorstandsmitglied des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), Ottilie Schoenewald (1883-1961, Politikerin und Frauenrechtlerin), Irene Eisinger (1903-1994, Sopranistin), Otto Loewi (1873-1961, Pharmakologe und Nobelpreisträger) und Franz Rosenzweig (1886-1929, Historiker und Philosoph).

FORTSETZUNG FOLGT...